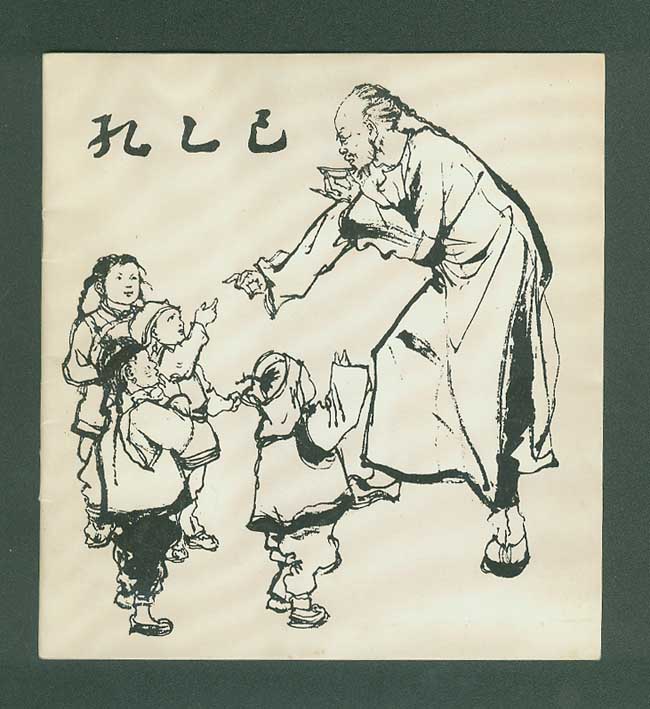

编者按:《孔乙己》是篇精彩的小说。课堂上柳咏梅老师和同学一道展开了深入的讨论,意犹未尽之余现将同学们的思考和解读刊出。欢迎更多同学讨论。

柳咏梅老师:清晰地记得两年前与学生们一起学习《孔乙己》时的课堂情景。那一次讨论多有意思啊!很多学生主动发言,因为观点的不同,课堂上几次出现讨论的高潮。最近和新一届的孩子们又一同走进了咸亨酒店。课堂比两年前的还精彩,除了源于老师对文本有了新的更深的解读,更重要的是那个一石激起千层浪的提问。下面是部分学生对这一问题的解答。阅读这些文字,相信部分高二的同学一定会有甜美的回忆,更相信你会震撼于我们的学生对文本的独特的、深层的理解。

看着孔乙己用手走来喝酒的画面,眼前浮现出他用手一步一步挪离向远方,消失在黑暗中时,不得不说,他来喝的最后一碗酒,加重了这个悲剧人物的悲剧色彩。

仅有的四文钱,最后的一碗酒,或许这已不是解谗,这已不是“好喝”,而是一种苦,一种说不出也不知道去向谁说的苦。

“借酒消愁愁更愁”“浊酒一杯家万里”“酒入愁肠,化作相思泪”,自古文人墨客的笔下,酒都给人带来一种伤愁--富人家喝酒那是寻欢作乐,不如意者喝酒那是排忧解愁。那孔已己呢?这位连姓名都没有的人,他喝酒是为了什么?他真的是作者所说的“好喝懒做吗?”或许酒对于他来说,那更是一种精神的寄托,这个社会赋予了他识字的能力,却剥夺了他做人做一个正常人的权力,满口的“知乎者也”却不被所谓上层人接纳,自然与那些短衣帮们没有共同语言,就连一个小伙计也可以觉得一个讨饭的也配教我吗?一个不属于任何有关群体的人 只能特孤独,苦闷全都溶于酒中,灌下肚去。

孔乙己他就是这么个有他没他别人一样过的人,即使别人提起到他也不过是拿他作笑料--这是孔乙己的伤痕,看客的冷漠,社会的悲哀啊。可即使这样,他还是要来,用手走来也要来。作何?寻找归属感吧!至少这儿没人打他,没人骂他,有的虽只不过是几个总是取笑他的算不上认识他的人,但这对他来说或许足够了。

“酒不醉人人自醉。”倘若真能醉了如此迷迷糊糊地过的话,是不是会好些许多?用酒来解闷,用酒麻醉自己,用酒来寄托自己的精神--似乎,当今人再提起他时,唯一与他有联系的就是那酒了。如此一想,这临行前的一碗酒,饱含的就更浓,更愁,更苦了。如果让我猜那碗酒是什么味道,我猜,它是涩的。

初三(11)班 王玉超

假设没有这个情节,读到人们议论他被打,读者内心会很矛盾、模糊--一个有学识文绉绉的人真的就这样被社会遗忘了吗?--我读到这儿,真的希望情况有点转折,我不希望孔就这么继续沉默堕落没出息、被埋没在尘世烟云。

而鲁迅的安排是那么残酷。他没有走崇尚知识分子的老路,他用孔一次伤痕累累的谢幕确确凿凿地告诉我们他清高顽固的生存失败了,这种生存方式不可取。

我看,《孔乙己》和《范进中举》就像一条干路上分出的两条支路,通往两个极端。两人的故事同样是忍辱负重开始。我天真地以为事情都会变好,我以为如果孔已己的生活不发生翻天覆地的变化,那么写凡人的“传记”就没有意义,而在我看完全文的安排,我懂了,这不是个凡人的例子,这是一种代表形象,他们在生活中不被注意和体谅,只有通过文学作品这面镜子,所有的人才能认清他们的形象。“万般皆下品,唯有读书高”的时代,范进沾光,飞黄腾达--荒谬的喜剧;封建死板文学失色的时代,孔乙己在过去的浊浪里挣扎,无人理解--哀沉的悲剧。孔乙己最后窘迫的亮相是对现实冷漠的一种强化,略有对他命运不抱期望的倾向。

初三(11)班 金晓晗

我个人认为我们没有必要特意地揣测孔乙己最后的出场是建立在怎样的复杂情绪亦或是三思考量之上的。在"偷窃未遂"事件后,付出了惨痛代价的孔乙己一定也像我们一样意识到自己已经断了"经济来源",凭他弥留之际的余力--他已经丧失再生存下去的能力了,我们更不可能期待拖着那样的身体的他,能规划出自己该用所剩无几的钱做些什么。

事实上去咸亨酒店喝酒、被排挤、被嘲笑似乎已经成了孔乙己的习惯。咸亨酒店,是一个让即使再落魄的孔乙己也能不经过思考就想到的地方。虽然这里的人--无论是掌柜、短衣衫还是小伙计,没有一个人尊重过他,可是可悲地说,对孔乙己而言,也只有这里的人让他感受到了自己存在的价值、让他寻找到了自己曾经在这个世界走过一段时光的证据。

那么,如果说在人生的最后一段,在社会上扮演着如此角色的孔乙己对这个世界还存在一点眷恋,那这份感情只-可-能保存在咸亨酒店里。我不知道孔乙己在最后离开人世时对自己走过的这一生有没有过后悔,但我希望这最后的一碗酒能成为只属于他的"孟婆汤",让长眠的孔乙己在下一世醒来之时,宠(身为读书人的荣耀)辱偕忘,加倍地重新赢得他人的尊重。

无论结局如何,到咸亨酒店最后走的一遭,都是孔乙己为他那一辈子画上的一个句点。

初三(11)班 高紫蔓

孔乙己在最后一次去咸亨酒店时,不仅仅是在物质上穷困潦倒,在精神上他也已经十分贫穷了。文中的小伙计曾记得孔乙己的酒品是很好的,基本不会赊账,但是,在最后一次他去喝酒,老板告诉他还欠十九文钱时,他却十分颓唐的仰面答道他下次再还清。他在被打断腿之后,应该自己也知道自己的身体不行了,但是他说下次再还,实际上他自己也知道没有下次了。在这个时候,他的精神已经遭到了十分严重的摧残,当时的那个社会竟然连他的那么一点优点都“吃”掉了。而孔乙己在自己已经很贫穷时去喝酒实际上是一种自我安慰。没有人关心他,没有人会听他诉苦,他只能将自己被打后的痛对酒来诉说,他只能够将自己所残留的那么一点对尊严的渴望,对生活的希望溶在酒里却又慢慢地吞回肚里,那是在那个世态炎凉的社会里属于一个读书人的悲哀。他的最后一次喝酒,也是为自己的饯行,而事实上有谁在乎他?他也是在维护自己的最后一点尊严,可是对于他这个多余人来说他早已没有了尊严,只是他一直在用所谓的“之乎者也”骗自己罢了。孔乙己为了偷书而被打断腿本身就是一场悲剧,而他在被打断腿后想去咸亨酒店借酒消愁却仍被别人当作笑料,更是增加了这一人物命运的悲剧性。不知他在去咸亨酒店的路上是否也曾这样想过:四文小钱多乎哉?不多也!十年寒

窗值乎哉?不值也!

初三(4)班 曾倩

从小说的情节上看,“孔乙己长久没有来了。还欠十九个钱呢!”“……谁晓得?许是死了。”“中秋过后,秋风是一天凉比一天。”等语句,无不暗示着孔乙己的死去,他挣不了、偷不了、走不了,穷困潦倒,几乎是一个废人,不可能熬过这一个寒冬。同时也引起了读者无尽的联想和猜测,因此作者必须将他的结局对读者交代清楚,因而安排了他在咸亨酒店--他出场的地方进行最后的亮相,也象征着小说的结束。

从孔乙己个人的情感上看,我想他对这个小小的酒楼多少还是有些情感的。首先,孔乙己是个多余人,是孤单的,这是毋容置疑的。在咸亨酒店里,他被看不起,被当作笑料和取乐的工具,没有一个人能真正走进他的心里,他心里是很明白的。但至少他们还能知道有这么一个满口“之乎者也”、好喝懒做的可笑的人存在,还给他取了个“孔乙己”的绰号,还会在背地里谈论他的过去和近况。也许在孔乙己的心里,这些嘲笑和议论对他来说已经算得上是一种宝贵的慰藉,让他感受到在这个小世界里,他还是有一个位置的。而在酒店之外的大世界里,他也许完全被视作空气,没有任何价值和地位,两者相诠,他宁愿选择在哄笑声中找寻那一点点的存在感。这是何等得可悲!

另外,大多数人都觉得店里的伙计、顾客等所有的人对孔乙己都是抱以取笑、看不起的态度,但我想,他们的感情也是复杂多样的。毕竟孔乙己的品行比别人都好,从不拖欠,毕竟他原来也读过书,写得一手好字,因此并不派出掌柜和伙计对他的尊重和小小的敬意。后来孔乙己被打折了腿,虽然大家都是漫不经心地提及而已,而当他们看见穿着破夹袄,盘着腿,用沾满脏泥的手走来的只为再喝一碗酒的孔乙己,心里难道就没有一丝震惊和同情么?心可是肉做的。只不过这些尊重和同情也仅仅是他们那么一想,完全没有付诸行动。因为他们觉得为了这样一个来历不明、行为怪异的人而牺牲自己任何一点利益都是完全没有意义的。因此,他们有尊重、有同情,只是都烂在肚子里了吧。

初三(11)班 曹金蓉

一个穷困潦倒的人,一个被打断了腿的人,一个只剩下几文钱的人,最后仍然要去一个充满了辛酸回忆的酒店喝一碗酒。难道他不知道他永远是别人的笑料吗?他不知道他永远也不可能得到那些“短衣帮”的同情和怜悯吗?我想,他是知道的。但是,他又能做些什么呢?在那样一个社会里,孔乙己微茫得什么都不是。他已经完全失去了茫茫人海中的立足之地,被历史的潮流残忍地带走。正像很多人所说的,他只是一具没有精神的行尸走肉。此时,唯一能使他聊以自慰的,大概只有酒了。

一个读过书的人,“连半个秀才都捞不到”。在这样的情况下,肚子里的墨水已经不再是炫耀的资本,而变成了被别人嘲笑的源头。十几年的寒窗苦读给孔乙己带来的唯一结果,就是他已经失去了融入“短衣帮”的世界的能力。他“不会营生”,也不可能愿意做体力活。也许,有人愿意让他抄书,愿意给他一个谋生的手段就已经是他的幸运了。但是,他的倔强使他并不能屈于压迫下的生活,他不能够满足于生存,他需要生活。生活需要情趣,而他唯一能够靠自己的能力满足的精神需要就是酒。

他的一点点孤傲,一点点与当时社会的不融合,就使他落到了双腿残疾、只能“用手走来”的地步。他所有的苦衷没有地方诉,于是,他唯一的精神慰藉就只有酒了。酒让他有了继续活下去的勇气。虽然他在咸亨酒店里仍然被人嘲笑,但是无论如何,他只有在酒店里才能找到平等--他可以用自己口袋里的钱换取需要的酒。而在柜台之外,他只能通过他人的怜悯以及卑躬屈膝才可能得到他所需要的--无论是物质上的还是精神上的。

最后的一碗酒,盛满了辛酸,也盛满了期盼--既是孔乙己对他人尊重的期盼,也是作者对一个新社会的期盼。

初三(11)班 叶欣

为了心向往之的尊严

绍兴的黄酒温润醇厚,大有君子之风。孔乙己,这个连名字也被人遗忘的落魄文人大概只有潇洒地排出九文大钱的时候,才能暂时忘却自己的处境,于微醺中想象自己回到昔日的中国,成为一个优雅高贵的读书人。

只是,尽管他穿着表示身份的破旧长衫,周围的人无一例外把他当作一个荒唐的笑话,甚至是某种程度上的一种心理安慰,他们一遍遍地把他当作茶余饭后的调侃对象,乐此不疲。于是在众人的哄笑声中,他把自己的尊严寄托在一个小伙计身上,希望那“茴”字的四样写法可以换来一声敬佩的赞叹。可就连一个懵懵懂懂的孩子也丝毫不理会他的热心。

孔乙己是向往自己以一个读书人,一位儒生的形象出现在众人面前的,他希望自己受人尊敬,所以把拗口的古文挂在嘴边,以“君子固穷”来安慰自己。我相信,他一定向往自己像“竹林七贤”一样活得狂傲不羁,即使走上刑场也如阮籍,淡然道“花生和豆腐一起烧会有鸡的味道”,然后将友人送行的酒一饮而尽,死也死的傲骨铮铮。或者如嵇康,临刑前一曲《广陵散》,成为千古绝唱。

可是他不能。

他为生活所迫,被一方士绅折磨得凄惨困苦,几乎被置于死地,甚至用那双写得一笔好字的手“走路”--他维持不了文人的孤傲,能做的只是摸出仅有的四文大钱,最后打上一碗酒,在黄酒的温润醇厚中回忆自己一生的落寞坎坷,追忆中国文人已经逝去的斯文儒雅,清高孤傲。然后,在旁人的若无其事中渐行渐远,把他那用手艰难行走的背影留给了我们。

这是孔乙己的悲哀,也是中国文人的悲哀,更是那个时代的悲哀。

初三(4)班 侯睿恺