初二(1)班 王思齐

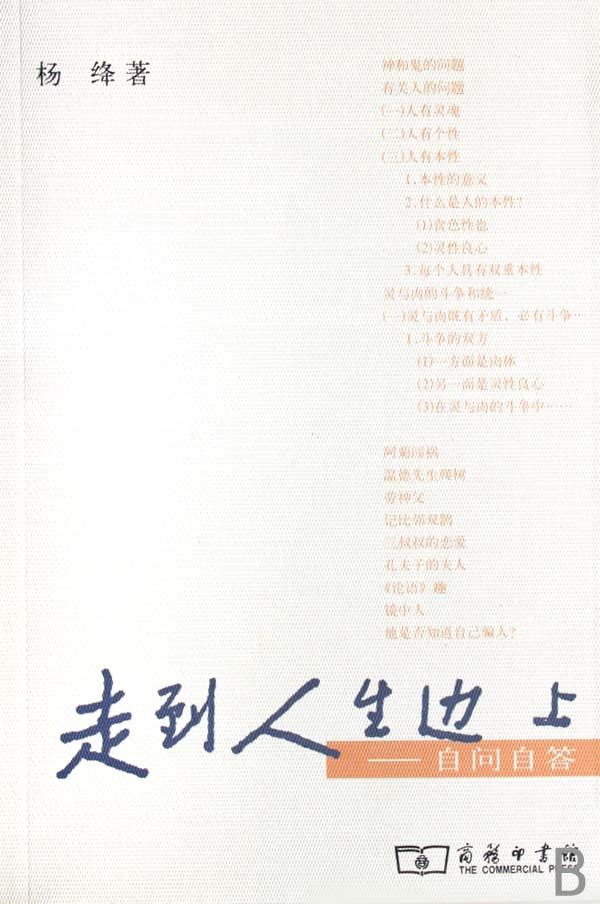

拿起杨绛的《走到人生边上》多少有些沉甸甸。九十六岁高龄的她在人生边上写下的一言一语,我一时不知带上怎么的思考去阅读。

她笔下的灵魂与肉体的斗争与统一;她笔下神和鬼的议论;她笔下的食色性也,灵性良心,她脚下的人生边缘……我不敢深入她的字里行间,生怕破坏了那回荡在一条人生独木桥上的基调。

对于她的深奥,她的微妙,我可望不可即。此时唯一我想到的是爷爷的逝世。

那是前年的12月,我还11岁。看似已经长大的我对世间万物的认识,也不过只是冰山一角。那时年底了,全家人都热热闹闹的聚在一起,空调开的很暖,一切都很暖。外婆、爸爸、妈妈一起挤在厨房里弄晚餐。突然,电话不和谐地响了。是老家那打来的。我很是不习惯老家的方言,那调子给人的感觉好像火烧眉毛。爸爸跑来接的电话。我摆着看电视的样子,实际上耳朵竖得可高了。

"死啦?"

只听到爸爸两个字吐了出来。

那一刻,没有心跳,没有声音。

死亡我明白,就是一个生命的终结,可能他要去另一个极乐世界。不过在这个世界上,会有无数的亲人用眼泪告别。我困难地咽下一口口水,更加紧张着。大人们这时是禁不起我再添乱的。我害怕极了,每一个动作都小心翼翼。

爸爸一直在打电话,询问着后事的处理。当地的习俗很复杂。

大人们听着,不说话。我在这个时候第一次面对生死,不敢想的太复杂,我感觉到我是个不和谐的音符,于是我也不动,不说话,听着电话。

此时我该怎么样?悲痛欲绝?冷静?沉默?还是思考什么?

现在想起来,我当时还真是小。

我悄悄地拽了一下外公的衣角,他示意我不要动。当晚,大人们都忙着处理这猝不及防的死亡。爸爸妈妈连夜赶去了海安,明天我和外公外婆一大早去。一时间,我麻木了。

一个小时,没有人评论什么,没有人哭泣,我很奇怪他们的镇定,但谁又知道每个人的深处又是怎样的撕心裂肺,怎样的无法面对。可能那时我还实在小,只知道听他们的命令,还有就知道我从此少了一个爷爷。

到了海安,立刻可以感觉到那里的气氛,只有黑白二色。我们到了爷爷家,那窄小到不行的客厅勉强给布置成了灵堂。爷爷躺在一个木板上,没有表情,没有动作,眼睛闭着。我知道,爷爷不是在睡觉,是--没了。火化那天,爷爷躺在水晶棺里。这层玻璃是否意味着从此隔绝了一个生命,一份爱?妈妈让我喊爷爷,我还是小声地支吾着。

今天我明白了,他的灵魂已经永远的结束,这个世界上将不再拥有他的位置。 当一个人真正走在了生与死的边缘,他才是个伟人,每一刻都有可能被夺走灵魂,每一刻都有可能让无数的人经受撕心裂肺的痛苦。

奶奶没有哭,爸爸没有哭。他们为什么不哭出来呢?他们可能是被伤的最深的人,可为什么他们不把最深的伤口给人们看呢。

爷爷的葬礼完后,我们又来到亲爷爷那里。他住院了。当时,只有爸爸妈妈知道他得了食道癌。看到病床上那个没有生气,全身干瘪的老人,我吓倒了。为什么人总要走到人生边上呢?他颤巍巍地发出了声音,没人听得清楚。他说什么,我就点头。最后一句话,我听懂了,"过年要再回来看我!"我拼命地点头。

就在那个爷爷去世后半个月,亲爷爷也随之去了,离过年还有一个月。

大年三十,我们还是回老家了。一大家子围着吃饭,留着一个空位子,是给爷爷的。大家都还是很高兴,好像爷爷也在。要是以前,爷爷肯定会悄悄地跟我说:"咱俩先回家吧,我困了。"这次我孤单了。爷爷在那个世界,又会和谁说这句话呢?

两年后我明白了,所有的人终究有一天会走到人生边上,所有的人终究会看着亲人掉下这条轨道。灵魂会来也会走,亲情会来也会给带走。不管亲人在否,终有一种基调是不会改变的。跨越生死的亲情让我们寻找到了这种基调。

既然如此,还有什么可怕的。我知道了为什么伤得最深的奶奶、爸爸没有哭,因为他们之前也爱的最深。

杨绛女士书中说得好,"我的自问自答,只限于今生今世。"

白金老师点评:文中写道:"我不敢深入她的字里行间,生怕破坏了那回荡在一条人生独木桥上的基调。"但杨绛先生的文字却引出了小作者积淀良久的对亲情、生死的细腻描述与思考。